En los tiempos antiguos, cuando el canto del pájaro se entrelazaba con el susurro de los vientos en los bosques milenarios, el pueblo Quimbaya florecía bajo la protección de sus dioses. Los dioses eran favorables y risueños, y las colinas se teñían con el oro de sus bendiciones. Pero había una profecía, tejida en la trama del universo mismo, anunciada por todos los oráculos y sutilmente susurrada por las hojas de cacao: un día, las razas morenas de América serían abandonadas por sus deidades tutelares.

Tabuchía, el espíritu volcánico que era tanto generoso como temible, custodiaba las tierras verdes y fértiles mientras su fuego en el corazón de la montaña latía como un sol subterráneo. Sin embargo, la leyenda decía que un gran vórtice se apagaría debido al descontento de los dioses, cubriendo con su aliento gélido la tierra que un día fue la cima de su magnificencia, transformándose en una colina de nieve semejante al algodón que los Quimbayas tejían en sus telares ancestrales.

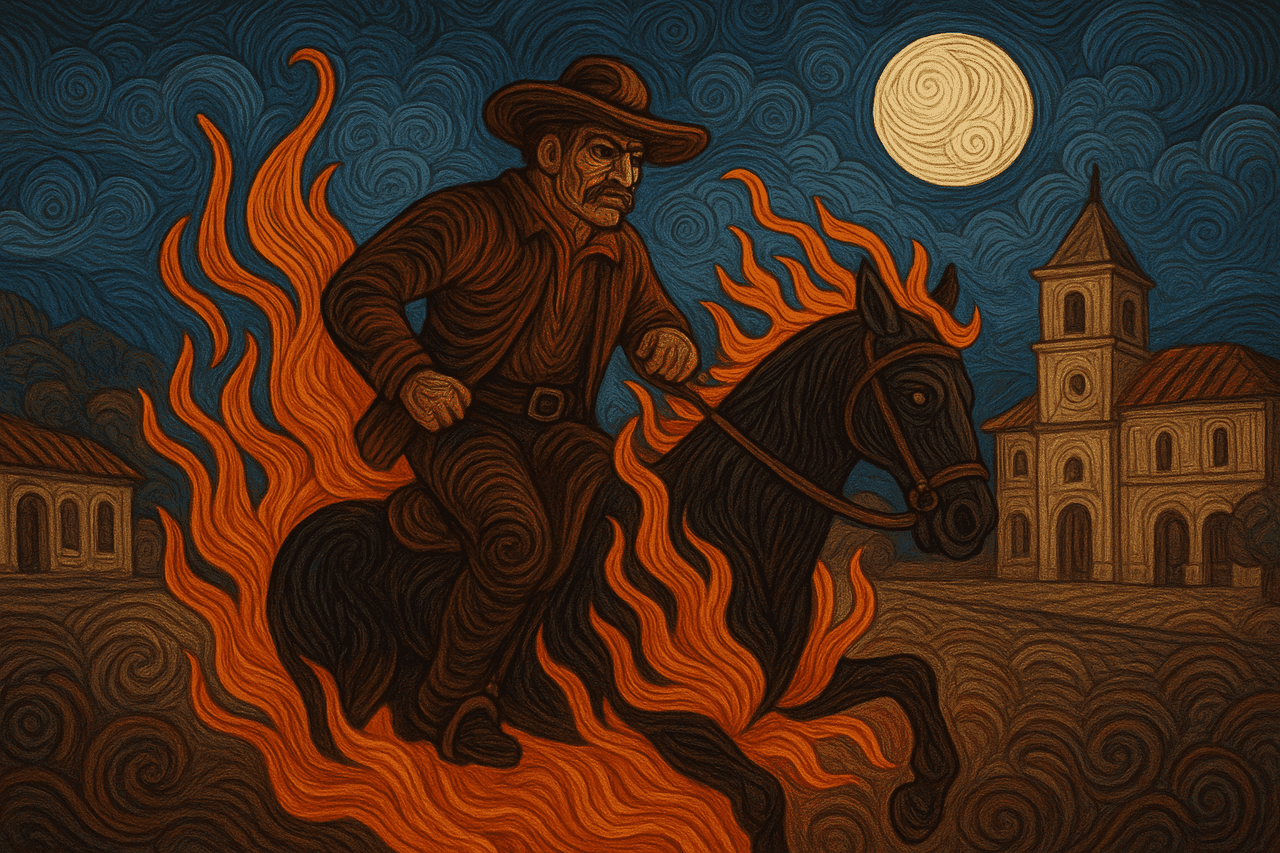

Los ancianos recordaban el augurio de una raza de hombres barbudos, armados con cuchillas que rasgarían la tierra, montados en gigantescos pájaros marinos que domarían el gran dios océano, eterno enemigo de los indios. Esa llegada sería el último toque en el tambor del destino de los Quimbayas, apenas una sombra de su antiguo esplendor. Las fronteras, una vez vigiladas por guardianes valientes, permanecían desprotegidas, y las incursiones de los belicosos pijaos se hacían más frecuentes.

Para aplacar a Tabuchía y para que las temibles profecías no se cumplieran, los añejos príncipes Quimbayas gastaron sus tesoros en ofrendas profusas, arrojadas al abismo del volcán por sacerdotes con mirada de águila. Ofrendas de oro y esmeraldas desaparecieron entre el humo que trepaba oscuramente hacia el cielo, pretendiendo convencer al dios montañoso de su constancia y devoción.

La última ofrenda se llevó a cabo con la solemnidad final de una dinastía a punto de expirar: el anciano rey Quimbaya, con su piel tatuada por el tiempo, y su nieta Ipiaré-Ebachí, cuyo nombre era "Bello Día" en la lengua del Sol, se dirigieron al cráter en un suntuoso palanquín de oro. Los acompañaba una procesión de sacerdotes, orfebres y soldados, sus pisadas resonando como una reverberación sagrada en el aire tenso.

Al llegar, las luces del volcán se habían reducido a meros brillos intermitentes. Del vórtice emanaba un humo espeso y negro, semejante a una hoguera alabada con leña húmeda. Como un manto regio, la nieve comenzaba a cubrir la montaña. Los riachuelos, livianos testigos del cambio, descendían por los peñascales, llevando consigo lavas medio encendidas, pedruscos y agudos fragmentos de hielo.

Un temblor, una vibración que hablaba de tiempos antiguos y fuerzas inmutables, sacudió la montaña. El espacio retenía su aliento, el aire quedaba inmóvil para observar el cumplimiento del fatídico oráculo. La comitiva, temiendo lo inevitable, se dispersó en fuga.

De regreso en el palacio del rey, los cronistas de la corte se apresuraban a grabar el terrible evento sobre pieles de danta y venado, mientras los pintores trataban de capturar la solemne silueta de la montaña en sus lienzos. La servidumbre, alejada de la magnificencia de tiempos pasados, preparaba el entierro de la familia real, pues el rey había decidido que con él terminaría la linaje de los Quimbayas.

No podía soportar el desamparo de los dioses ni esperar a los conquistadores. Los trompetistas, con sus cornetas de oro, anunciaron su decisión ante las viviendas silenciosas, mientras sacerdotes y artistas labraban en un lugar escondido la guaca prodigiosa que serviría de última morada. En el frenesí de aquellos días finales, soldados y sacerdotes buscaron incansablemente una sandalia de la princesa, perdida en la huida del volcán. Era un calzado de oro, ornado con incrustaciones, largo y flexible para abrazar el tobillo, pero la sandalia nunca fue hallada.

Los indios que sobrevivieron al último monarca relataron con susurros nocturnos que el espíritu de la princesa Ipiaré, "Bello Día", aún buscaba por las laderas del Cumanday su sandalia perdida. Y cuentan que sus lágrimas celestiales, en su angustia, formaron lo que ahora conocemos como el nevado Santa Isabel, una colina blanca que antaño brilló del fuego divino. Y así, en cada copo de nieve y cada grano de arena, las voces del pasado susurran el eco de lo que fue y de lo que siempre será en las historias que tejemos con hilo de oro y sombra.

Historia

Por ahora no tenemos tan clara la historia de este mito, pero a medida que recopilemos más información les estaremos actualizando.

Versiones

En esta versión del mito transmitida por la tradición oral, se describe una leyenda indígena que predice la llegada de conquistadores europeos y el fin de una era de esplendor para las razas morenas de América, específicamente la quimbaya. La narrativa se basa en una profecía que habla del abandono divino y una transformación geográfica significativa; el gran vórtice se apaga, cubriendo el área en nieve y simbolizando la decadencia de los quimbayas ante la eventual llegada de los españoles. Los quimbayas, en un esfuerzo desesperado para evitar el cumplimiento de estas profecías, realizan abundantes ofrendas para aplacar a su deidad "Tabuchía". Sin embargo, la llegada de los conquistadores y el cumplimiento de la profecía culminan en la resignación del anciano rey, quien prefiere sellar el fin de su dinastía antes de enfrentar la invasión extranjera.

Un elemento adicional y significativo de esta narración es la inclusión del personaje de la princesa Ipiaré Ebachí, con su trágica figura vinculada a la geografía a través de sus lágrimas, que se dice formaron el nevado Santa Isabel. Esta afirmación añade una capa tanto emocional como mítica al relato, fusionando la pérdida personal con un cambio drástico en el paisaje. La leyenda también está impregnada de una resonancia cultural a través de detalles como la sandalia de oro perdida de la princesa, que elementos sobrevivientes de los quimbayas creen que ella busca aún en forma espiritual. Este componente ofrece un sentido de continuación cultural a través de la memoria colectiva y el simbolismo del paisaje alterado, lo que agrega profundidad al mito más allá del simple cumplimiento de una profecía.

Lección

La resistencia a los cambios inevitables puede llevar a la transformación y pérdida.

Similitudes

El mito se asemeja al mito griego de la caída de Troya, donde una civilización floreciente sucumbe ante fuerzas externas inevitables.

Territorio

Ubicacion geografica del mito

Ubicacion registrada para este mito en el territorio.