El primer Kijimba no fue amuleto ni cosa de brujería barata, sino una llave. Una llave hecha de tres cosas: una hebra de tambor, una gota del Atrato y una palabra bien dicha. Esa llave la guardaba una cantadora que vivía donde el río se pone ancho y la lluvia suena como chirimía en techo de zinc. Ella sabía que los muertos no se van de un solo golpe: se van por tramos, como quien cruza un puente de tablas, y en cada tabla hay que cantar para que el pie no resbale.

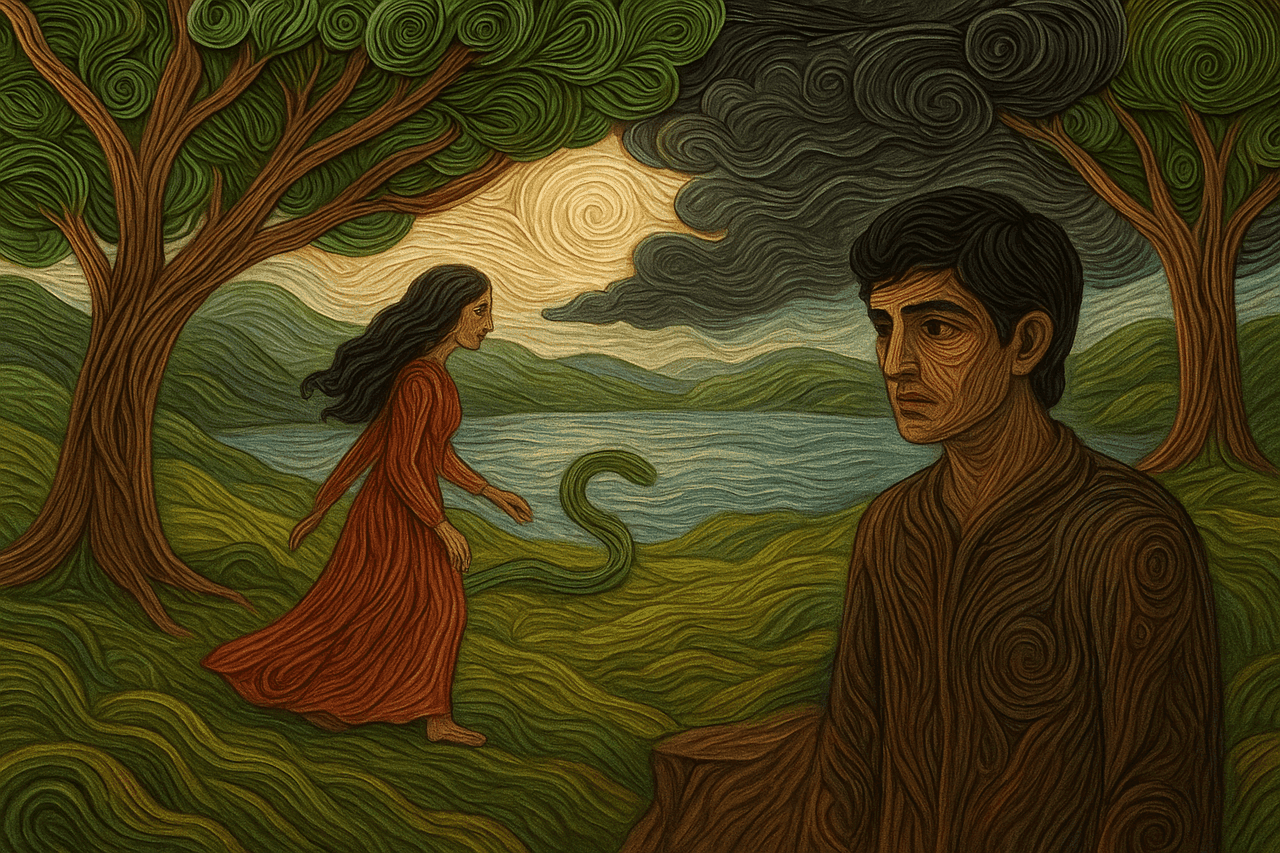

Una vez, en vísperas de fiesta grande, cuando el barrio estaba alborotado entre misa y comparsa, se apareció una ánima con sombrero ladeado y zapatos limpios, como si viniera de baile. No venía a asustar: venía a reclamar. Dijo que la habían nombrado mal en un rezo, que la habían llamado sola cuando no era sola, y que por esa palabra torcida se le cerró el camino. Entonces la cantadora entendió: las ánimas no son sombra sin oficio; son gente de otro lado, con memoria y orgullo.

Esa noche se armó la Kijimba de las Ánimas. No era parranda de vivos ni velorio de muerto: era una fiesta de tránsito. Las ánimas llegaron en fila, no flotando, sino caminando como caminamos nosotros por calle encharcada. Traían sus reglas: nadie podía burlarse, nadie podía negar agua, nadie podía cantar por lucirse. El que cantaba tenía que cantar para abrir camino, no para que lo aplaudieran.

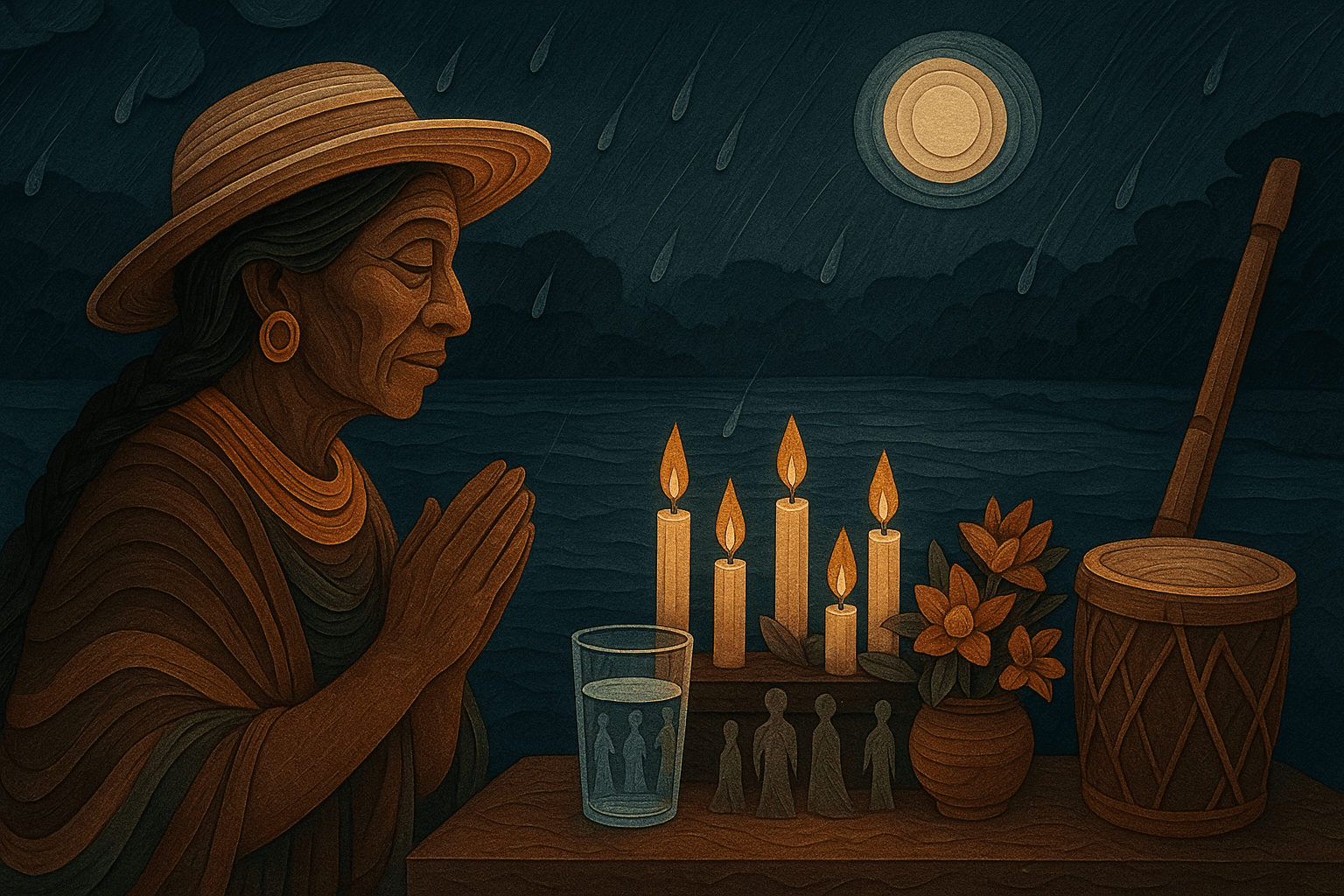

La cantadora puso un altar sencillo: cinco velas y flores, y al lado un vaso de agua del Atrato. Dijo que el agua es espejo: si el vivo está torcido, el agua lo muestra; si el muerto está perdido, el agua lo llama. Y empezó el canto responsorial, ese que se responde como si el barrio entero fuera un solo pecho. Con cada respuesta, el Kijimba se calentaba, como si fuera carbón prendido, y las ánimas, una por una, fueron soltando el peso del reclamo.

Pero hubo un muchacho, atrevido, que quiso probar si era cierto. Se rió bajito, y el río le contestó con un golpe de viento que apagó dos velas. Ahí sí, mijo, se supo la última regla: las ánimas aceptan fiesta, pero no aceptan falta de respeto. La cantadora le puso al muchacho el Kijimba en la palma y le dijo: ‘Sienta. Esto no es para mandar sobre nadie; esto es para recordar que el camino se abre con comunidad’. Y el muchacho sintió frío y calor al mismo tiempo, como cuando uno entiende una verdad.

Desde entonces, cuando la ciudad se parte entre lo santo y lo bulloso, los viejos dicen que, si usted oye un coro que no viene de ninguna casa, no se asuste: puede ser que las ánimas estén celebrando su regla, y que el Kijimba esté trabajando, abriendo el paso para que nadie se quede penando por una palabra mal dicha.

Historia

Este relato se inspira en la tradición oral afrochocoana registrada en entornos escolares y comunitarios de Quibdó, donde aparece el nombre Kijimba como motivo narrativo y como señal de fuerza o vínculo. En el Chocó, la muerte no se reduce a silencio: se acompaña con ritos y cantos que sostienen a la comunidad y orientan el tránsito del alma. La historia también dialoga con prácticas rituales del Pacífico norte, donde los cantos fúnebres y las ceremonias colectivas establecen reglas de conducta: solidaridad, cuidado del doliente, respeto por el muerto y por el orden del más allá.

En esa lógica, la ‘fiesta de ánimas’ no es contradicción: es un modo de reconocer agencia a los muertos, darles lugar y permitir que el mundo siga en equilibrio. En Quibdó, ciudad de agua y procesión, la convivencia entre lo litúrgico y lo carnavalesco crea un terreno fértil para imaginar una celebración liminal: una noche en la que las ánimas participan como invitadas con derechos y obligaciones, y donde el canto no es espectáculo sino herramienta de paso.

Versiones

1) Versión del Atrato: Kijimba es una llave hecha con agua del río; si el vaso se enturbia, hay palabra mal dicha y el alma se devuelve. 2) Versión de la cantadora: Kijimba es un calor en la palma que solo sienten quienes cantan sin vanidad; si se canta por lucirse, la voz se quiebra. 3) Versión del barrio: la fiesta ocurre cuando coinciden lluvia fuerte y madrugada; se oyen respuestas de coro donde no hay gente, y al amanecer aparecen huellas limpias en el barro.

4) Versión del muchacho: Kijimba no castiga con muerte, sino con vergüenza: al irrespetuoso le apaga la risa por nueve noches, hasta que aprende a pedir perdón. 5) Versión de los mayores: las ánimas no vienen a pedir comida, vienen a exigir regla: agua compartida, silencio en el momento justo y canto para abrir camino.

Lección

La muerte, en el Pacífico, no es solo ausencia: es relación. El mito enseña que la comunidad sostiene el tránsito del alma y que la palabra tiene consecuencias. Nombrar, cantar y acompañar son actos de responsabilidad colectiva. También advierte contra la burla y la vanidad: cuando el rito se vuelve espectáculo, se rompe el equilibrio. La fiesta es posible, sí, pero con respeto: porque las ánimas, como los vivos, tienen dignidad, memoria y reglas.

Similitudes

Se relaciona con relatos del Pacífico sobre ritos mortuorios donde el canto guía y acompaña el paso al más allá, y con figuras de ánimas que reclaman atención o reparación cuando quedan mal nombradas u olvidadas. Comparte rasgos con tradiciones afrodescendientes de velación cantada, con la idea de que el muerto necesita compañía para no quedarse penando, y con mitos colombianos donde el agua (río, vaso, espejo) funciona como umbral entre mundos.

En un plano más amplio, dialoga con festividades de difuntos en América Latina donde los muertos no son abstractos: vuelven, participan, comen simbólicamente, ponen condiciones y reordenan la vida social.

Territorio

Ubicacion geografica del mito

Ubicacion registrada para este mito en el territorio.