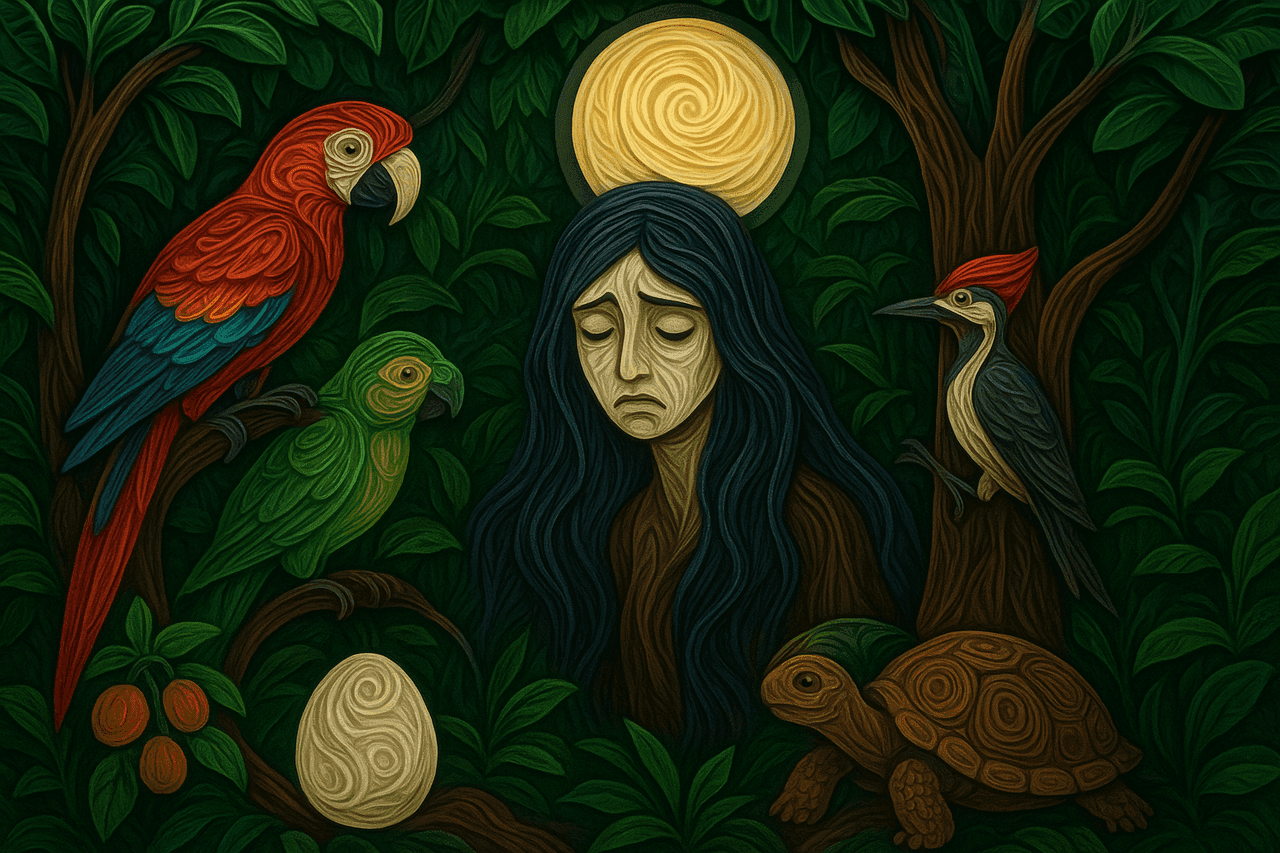

En el principio de los tiempos, cuando el mundo vestía su manto de juventud y las brumas se alzaban con timidez desde el río Mirití, en el corazón palpitante de la selva, existieron mujeres de una estirpe inigualable, las Lyamátuna. Estas mujeres nacieron del susurro gentil de los árboles y del hechizo profundo de los ríos. En su sangre corría la corriente mágica del Yuruparí, un poder de origen incierto que cantaba al compás del viento entre las hojas y bañaba sus mentes con una sabiduría ancestral. En su apartado rincón del mundo, habitaban solas en una maloca oculta, resguardadas del ojo curioso de los hombres.

Propietarias de secretos que sólo la tierra mismo susurra a quienes saben escuchar, las Lyamátuna no ansiaban compañía masculina. Eran conocedoras del arte del baile que danzaba con la noche, de la brujería que señalaba los destinos, y de la esencia misma del alma de la selva. Así fue que un día, cuando un errante llamado Kanumá encontró el camino hacia sus dominios, las recibió una ola de incertidumbre y duda. "¿Qué buscas aquí?", le preguntaron con voces bañadas por la desconfianza. "No hay lugar donde vivir", respondió aquel viajero, "vine a quedarme con ustedes". Movidas por una mezcla de compasión y cautela, accedieron a que permaneciera, imponiéndole una condición, cristalina y absoluta: el Yuruparí era territorio prohibido.

Kanumá fue testigo de la vida de las Lyamátuna con ojos de codicia mal disimulada. Un fresco resentimiento crecía en su interior, sintiendo su presencia en la maloca como una humillación; la convicción de que las mujeres no necesitaban de él como un candil que iluminaba su insatisfacción. "Debe cambiar", murmuraba para sí mismo, mientras laboraba un plan insidioso con la ayuda de Yévari, el espíritu anciano que moraba en las cercanías del río, en la forma de una sabia lagartija. Así nació el complot de robar el Yuruparí, aprovechando el fervor de un baile bajo el cielo estrellado.

Esa noche, Kanumá esperó a que las estrellas ahogaran en sus miles de parpadeos la danza ferviente de las Lyamátuna. Entonces, se deslizó como sombra y, en un aliento, sustrajo el objeto sagrado. Al descubrir el crimen, un grito rasgó el silencio de la selva, y las mujeres clamaron al cielo su furia: "¡Kanumá, sinvergüenza!". Él insistió en su inocencia, negando haber rozado siquiera el Yuruparí. Pero la desconfianza ya había tejido su trama entre ellos, y ellas advirtieron: "Si no nos devuelves lo que es nuestro, nos iremos; y con nosotras, la fertilidad de la tierra se marchará también".

Decididas a dejar detrás los deteriorados restos de confianza, las mujeres planearon su éxodo. En una última noche, ellas, las hijas del Mirití, ensayaron danzas y cánticos que remecieron los cimientos de la tierra y tejieron rayas de almidón en sus preparativos de partida. Al alba, se alinearon bajo la capitanía de una que alzó una macana que refulgía de poder. "Nos vamos", declaró, y el río, el Mirití lloró su partida con lágrimas que escarbaron nuevos cauces en su curso.

Mientras descendían, Kanumá intentó retenerlas con la obstinación de quien teme perder lo incalculable, pero las piedras que arrojaba a su paso se deshacían en barro bajo sus pies. En desesperación, las piedras se convirtieron en su lienzo, donde dibujar las memorias sombrías de las mujeres que se desvanecían como neblina, dejando sombras grabadas en la roca, testigos de lo que alguna vez fue.

Valientes y astutas, las Lyamátuna eludieron los obstáculos, grabando en el río un camino de lugares sagrados: cada chorro, cada piedra marcada, era un monumento al espíritu indomable del pasado. Finalmente, se sumergieron en el mundo subterráneo, un reino más allá del Amazonas, inaccesible para los hombres comunes. Allí quedaron, lejos de la avaricia humana, mientras Kanumá, varado en el exilio de su propio orgullo, conservaba el Yuruparí, cuyo poder ahora existía como una sombra de glorias pasadas. La tierra, en una silenciosa venganza, se volvió árida y las chagras suspendieron su susurro de vida.

Kanumá, en su soledad, intentó encontrar consuelo entre los espíritus animales: conversó con la carpintera, danzó con el torito, cortejó a la mujer ratón. Todas ellas, sin embargo, eran pálidos reflejos frente a la evasiva plenitud de las Lyamátuna. Pero una noche, una revelación acudió a él en forma de Chuurumi, el pescador, quien halló a Inérukaná, madre del arte de cazar, quien le ofreció cazabe con el edicto de no revelar su existencia.

El descubrimiento del secreto enfureció a Kanumá, quien, decidido a capturar a hermanas secretas de las Lyamátuna, dispuso trampas en el río. Fue entonces cuando capturó a He'echúmeru, madre de las pirañas, cuyo encuentro fue la sima de su ignominia. Ella lo engañó y lo humilló, y en su última acción mostró a Kanumá que su fuerza era polvo frente a la sabiduría inmutable de una mujer con conocimiento. Restauró su mundo usando magia y engaño, una enseñanza que reflejaba la insignificancia de su bravura.

Un día, al despertar bajo el rayo tenue del amanecer, Kanumá recibió un mandato: "Muchacho, ve y trae piña para nosotros". Sin embargo, las piñas que trajeron sus muchachos no eran sino bejucos secos e infértiles. He'echúmeru, con un corazón que conocía el canto de la tierra, los contempló con ironía: "Esto no es piña, sino un eco inútil. Solo mi padre, He'echú, guarda la verdadera piña en su fértil chagra".

Al día siguiente, la piña llegó a la maloca con vida propia, como un canto de almas danzando con el universo. Entraron con paso rítmico, rayaron almidón mágico y se transformaron en dulce guarapo. Kanumá, que observaba con ojos furtivos, aprendió el arte en secreto, la magia en el baile que otorga vida a lo inerte. Cuando He'echúmeru hirió suavemente con un bastón de rabia las canillas de estas figuras, se hicieron las piñas maduras como las conocemos. Kanumá, deslumbrado, probó el jugo que consideró un regalo divino, y así la dulzura de la piña quedó en la tierra para siempre.

Otro día, bajo el mismo mandato, Kanumá solicitó el chontaduro. Lo que le fue ofrecido no era más que una burla reseca, una burla del fruto verdadero. "Esto no es chontaduro, sino una sombra sin sustancia", expresó He'echúmeru antes de acudir de nuevo a su padre.

Al amanecer siguiente, el chontaduro llegó envuelto en una danza ancestral, portadora de fuerzas que desdibujaban las fronteras del sueño. Al concluir la danza, el chontaduro quedó como símbolo de trabajo y abundancia, y He'echúmeru reveló que el arte de asar el fruto sería también otra manifestación de su poder culinario.

A pesar de las lecciones, la ambición de Kanumá no conocía tregua. Pidió una guacamaya, y lo que trajo fue un ave de parodia grotesca, una injuria a la belleza celestial. He'echúmeru, agotada de las ridiculeces, apeló nuevamente a su padre. Las guacamayas llegaron en un despliegue de rojo y espectáculo, llenando la maloca con su belleza indómita. He'echúmeru atrapó una y la transformó con barro sagrado, donando un plumaje azul eterno que hoy conocemos, incitando la ira de He'echú por haber trastocado el curso natural.

El último pedido fue coca. Pero las hojas entregadas eran de árboles ordinarios, una afrenta directa a lo sagrado. En una furia desenfrenada, He'echúmeru demandó que su hermano Kapiyú fuera al emplazamiento del padre para otorgar justicia. Kapiyú, irreversiblemente transformado por la intervención divina, se desdobló, y del seno de su sacrificada carne crecieron las primeras hojas de coca.

Al enterarse, Kanumá derramó lágrimas que agobiaron la tierra, ralentizando el crecimiento de la coca para siempre. He'echúmeru enseñó a Kanumá la reverencia en el manejo de la coca, mostrándole cómo cosechar, tostar y pilar con la ayuda de hechicería. Pero Kanumá, en su ignorancia desbordada, violó las enseñanzas, y los métodos originales de cultivo quedaron perdidos en la arena del tiempo. Desde entonces, el trabajo en las chacras se tornó una labor laboriosa, enredada en hierbas y cáscaras sin esencia.

Así concluyó la pugna de He'echúmeru y Kanumá, separados por el abismo de lo aprendido y lo perdido; dejando un legado en la tierra: la piña, el chontaduro, la coca, y las guacamayas, símbolos del inaferrable vínculo entre los humanos y el espíritu del cosmos. Aún hoy, el eco de las Lyamátuna resuena en la brisa del río, recordándonos que el balance con la naturaleza y entre los géneros es un pacto sagrado que no debe profanarse nunca más. A través del Yuruparí, esa reliquia ancestral, el mundo guarda una memoria, un lazo con aquellas mujeres que una vez dieron forma al mundo con su sabiduría y canto infinito.

Historia

El mito se origina en un tiempo antiguo cuando el mundo aún se formaba y las brumas se levantaban desde el río Mirití. Existían mujeres extraordinarias llamadas las Lyamátuna, nacidas del susurro de la selva y la magia de los ríos. Habitaban solas en una maloca secreta, lejos del alcance de los hombres, y eran poseedoras del Yuruparí, un poder misterioso que les otorgaba sabiduría. Un forastero llamado Kanumá llegó a sus tierras y fue recibido con desconfianza. Con la ayuda de Yévari, un espíritu, robó el Yuruparí, lo que llevó a las Lyamátuna a abandonar su maloca, causando la infertilidad de la tierra. Más tarde, a través de eventos sobrenaturales y encuentros con seres espirituales como He'echúmeru, madre de las pirañas, y He'echú, eventos que dieron lugar a la creación de elementos sagrados como la piña, el chontaduro, la guacamaya y la coca, Kanumá aprendió lecciones sobre respeto y armonía con la naturaleza. Este mito simboliza la relación entre los humanos y el mundo espiritual, bajo la condición de mantener respeto, sacrificio y equilibrio.

Versiones

En este análisis, nos encontramos con una única narrativa que compone un mito amazónico donde los personajes principales son las Lyamátuna, Kanumá y posteriormente He'echúmeru. A lo largo del relato, se destaca cómo la presencia de un hombre, Kanumá, en el mundo de las mujeres sabias, las Lyamátuna, lleva a un cambio drástico en el equilibrio inicial. La primera parte del mito desarrolla la coexistencia de las mujeres con Kanumá, quien con ayuda de Yévari roba el Yuruparí, alterando el orden natural y desencadenando la partida de las Lyamátuna. Aquí, Kanumá persigue un poder que no pertenece a su mundo, originando un desequilibrio en la tierra que se representa mediante la infertilidad de chagras y su fracaso en ser aceptado por las mujeres espirituales.

La segunda parte del mito introduce a He'echúmeru, quien simboliza una fuerza espiritual femenina más allá de lo terrenal, ya que interviene directamente en la vida de Kanumá mediante lecciones que logran restablecer la abundancia perdida, a través de símbolos como la piña, el chontaduro, la guacamaya y la coca. Esta sección refleja la continua falta de comprensión de Kanumá sobre las fuerzas naturales y mágicas, lo que es ejemplificado por sus intentos fallidos de replicar las ofrendas sagradas. A diferencia de la primera parte, donde el conflicto con las Lyamátuna deriva en pérdida y exilio, la interacción con He'echúmeru se configura como un proceso educativo, aunque a veces doloroso. Las historias interconectadas muestran cómo cada pérdida o transformación es parte de un ciclo de aprendizaje que une lo espiritual y lo humanamente falible, subrayando la importancia del respeto hacia las fuerzas naturales y la sabiduría femenina. Ambos segmentos del mito, aunque pertenecen a una sola versión, destacan etapas y aprendizajes diferentes en el viaje de Kanumá con el vínculo simbólico entre humanos y el mundo espiritual.

Lección

El respeto y equilibrio con la naturaleza son esenciales.

Similitudes

Se asemeja a mitos de transformación y aprendizaje como los de Prometeo en la mitología griega.

Territorio

Ubicacion geografica del mito

Ubicacion registrada para este mito en el territorio.