Vea, mijo, arrímese al fogón y no me mire con esa risa de incrédulo, que en el monte el que se burla termina caminando en círculos. Esto que le voy a contar no lo aprendí en escuela, sino en camino de herradura, cuando todavía el barro se pegaba a la alpargata como si quisiera llevarlo a uno de vuelta. Dicen los viejos de por acá, por los lados de Nutibara, que cuando el cacique Nutibara levantó su gente para cuidar la tierra, su hermano Quinunchú no era solo lanza y guerra: era oído. Tenía un don raro, como de escuchar el río antes de que creciera, o el monte antes de que tronara. Por eso lo mandaban adelante, a oler el peligro y a leer las sombras.

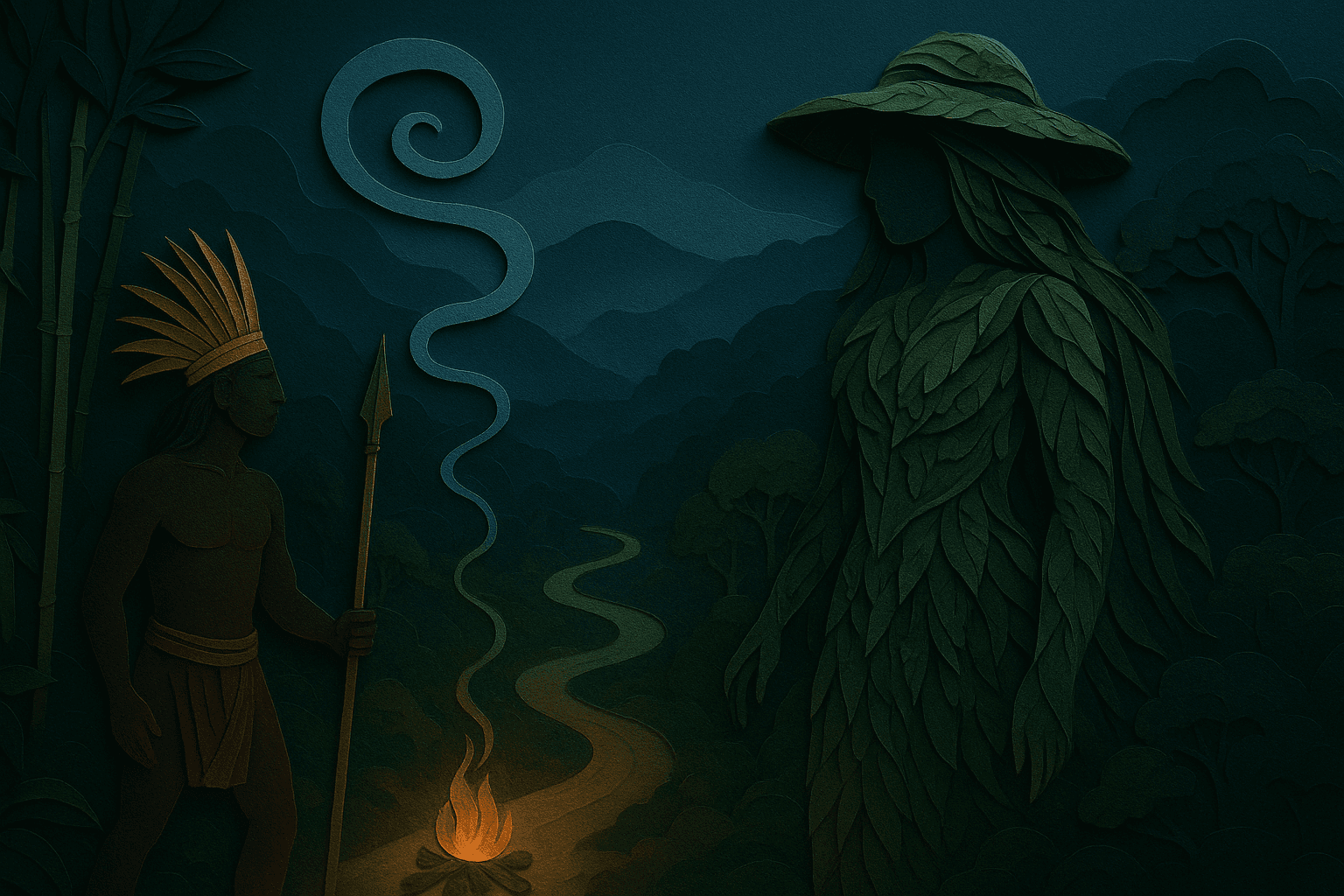

Pero un día, en una noche de agua menudita, Quinunchú se metió solo por un paso angosto donde el bosque se cierra y el aire cambia de color. Iba siguiendo un silbo que no era de pájaro ni de arriero. Era un silbo fino, como de caña recién cortada, que lo llamaba por su nombre sin decir palabra. Y vea pues: el que oye su nombre en el monte, y no ve boca, ya está medio perdido. Cuentan que el silbo lo llevó hasta un claro donde la tierra parecía respirarle a uno. Allí, la neblina se arremolinó y se le apareció una mujer grande, vestida de hojas y musgo, con un sombrero de ramas que no dejaba ver cara.

No era persona: era la dueña del enredo, la que castiga al que entra con codicia o con rabia. Quinunchú, que era valiente, no le sacó el cuerpo, pero sí bajó la lanza. Y la señora del monte le habló sin labios: le mostró un camino de piedras antiguas, un puente invisible sobre un río bravo, y unas lomas que parecían cerros, pero eran tumbas viejas, cerradas con el peso de los años. La visión venía con condición: que nadie buscara oro donde la tierra guarda memoria, que nadie abriera los cerritos con pala de ambición, y que el que pasara por el río lo hiciera con respeto, sin gritarle a la noche.

Quinunchú juró, y la neblina lo soltó. Pero al amanecer, cuando volvió donde Nutibara, ya no era el mismo. No hablaba mucho. Solo silbaba. Y ese silbo, mijo, no era música: era aviso. Cuando el silbo sonaba largo, la creciente venía. Cuando sonaba cortico, era gente extraña acercándose. Y cuando sonaba como quebrado, era porque alguien había ido a guaquear donde no debía. Dicen que Quinunchú murió lejos, en una retirada amarga, y que su cuerpo no lo hallaron completo. Lo que quedó fue el silbo.

Desde entonces, por estas lomas, cuando un caminante se mete a la montaña con mala intención, el aire le contesta con ese mismo silbo de caña. Lo va guiando bonito, suavecito, hasta que el hombre cree que va llegando a casa… y resulta que está dando vueltas en el mismo palo de guayacán, con la noche encima. Y si el caminante, asustado, se pone a maldecir, entonces el silbo cambia: se vuelve como de dos voces, una grave y otra fina. Ahí es cuando dicen que no es solo Quinunchú: es el hermano y la dueña del monte, juntos, cuidando lo que juraron.

Por eso, cuando usted vaya por camino viejo, no silbe de burla. Si oye un silbo que le responde, pare, quite el sombrero, pida permiso y siga sin mirar atrás. Porque el monte, cuando se ofende, no mata de una vez: primero lo pierde a uno.

Historia

Este relato nace del cruce entre memoria indígena-histórica del Occidente antioqueño y el repertorio de espantos rurales que se narran en veredas y caminos. La figura de Quinunchú se reimagina como guardián sonoro y mensajero del territorio, mientras que la dueña del monte encarna la fuerza que castiga la codicia, el irrespeto por ríos y bosques, y la profanación de lugares de entierro. La escena central se sitúa en un paisaje típico del occidente: lomas húmedas, neblina, ríos de creciente rápida, pasos de herradura y cerros que guardan antigüedad.

La idea del silbo como señal se conecta con prácticas campesinas de comunicación en caminos y con el temor a perderse en el monte. Así, el mito funciona como advertencia comunitaria: el territorio escucha y responde.

Versiones

1) Versión del arriero: Quinunchú no se aparece; solo se oye el silbo en los filos cuando alguien carga oro o guaca. Si la carga es limpia (panela, café, maíz), el silbo acompaña; si es robada, el silbo embolata.

2) Versión del barequero: el silbo nace en el río. En verano suena como flauta; en invierno como lamento. Quien se burla del agua termina con la batea vacía y el camino repetido.

3) Versión de la partera: la dueña del monte protege a los niños. Si una mujer embarazada cruza sin pedir permiso, el silbo se vuelve suave y abre sendero; si un hombre va a hacer daño, el silbo se vuelve duro y lo devuelve.

4) Versión del rezandero: el silbo es una promesa rota. No castiga al que pide perdón, pero sí al que entra con soberbia. Para salir del enredo, recomienda callar, respirar y ofrecer una oración corta sin alardes.

Lección

El Silbo de Quinunchú enseña que el territorio no es botín sino casa: ríos, montes y lomas guardan memoria y merecen respeto. Advierte contra la codicia (guaquería y saqueo), la violencia y la burla ante lo sagrado. También recuerda una ética del camino: pedir permiso, caminar con humildad, no provocar al monte con gritos ni desafíos.

En clave comunitaria, la lección es práctica: quien entra al campo con mala intención se pierde, no solo físicamente, sino en su propio juicio. La salida no es la fuerza, sino el respeto.

Similitudes

Comparte rasgos con espantos rurales andinos: el embolatamiento en el monte (asociado a la dueña del bosque), los avisos sonoros que anuncian peligro, y la idea de guardianes de ríos y tesoros. Se emparenta con relatos donde la naturaleza castiga a quien rompe normas de convivencia (talar, contaminar, profanar) y con leyendas de caminos que se repiten hasta que el viajero reconoce su falta.

A diferencia de otros espantos que atacan de frente, aquí el castigo es el extravío: un miedo lento, de neblina y vueltas, que obliga a escuchar y corregir.

Territorio

Ubicacion geografica del mito

Ubicacion registrada para este mito en el territorio.