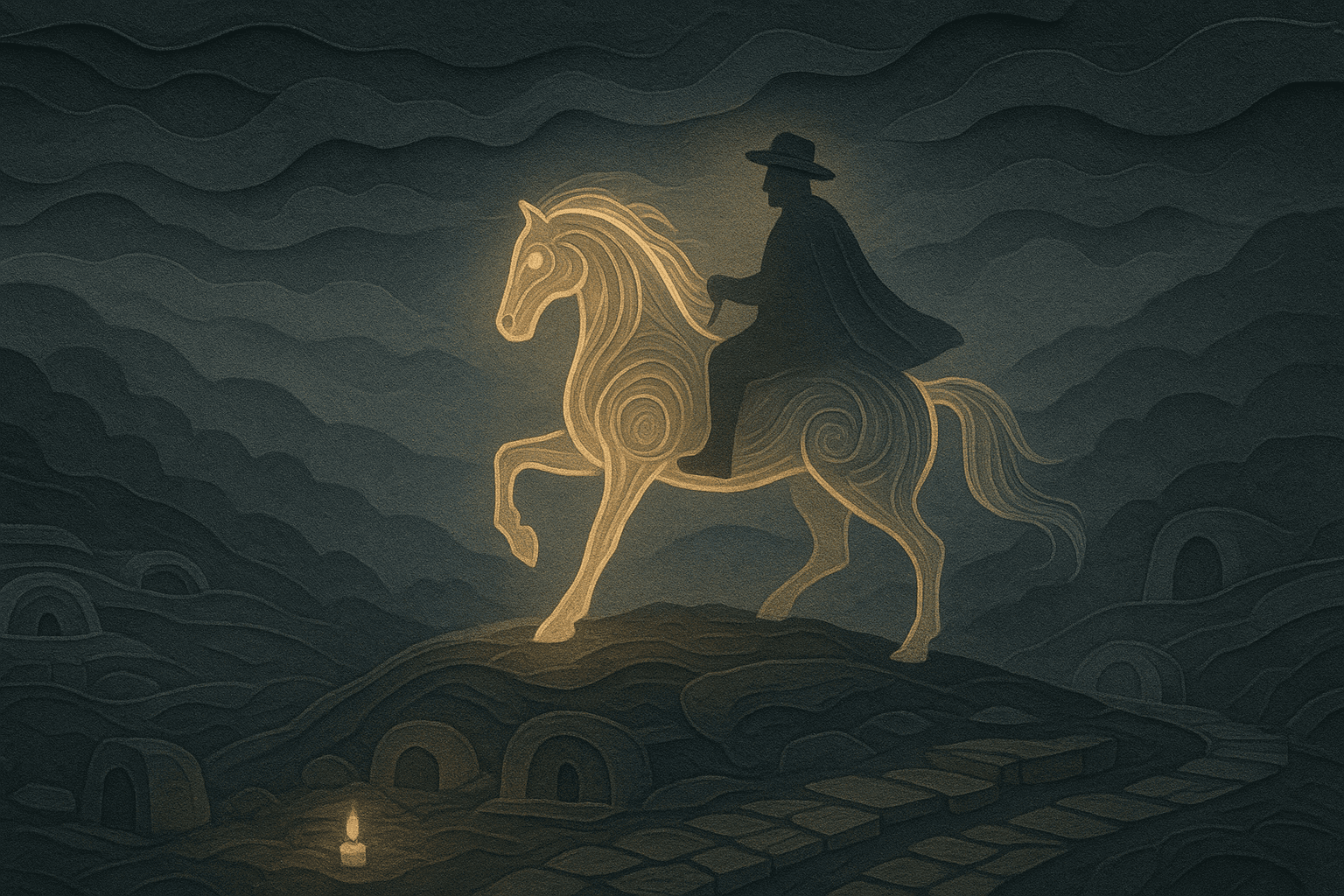

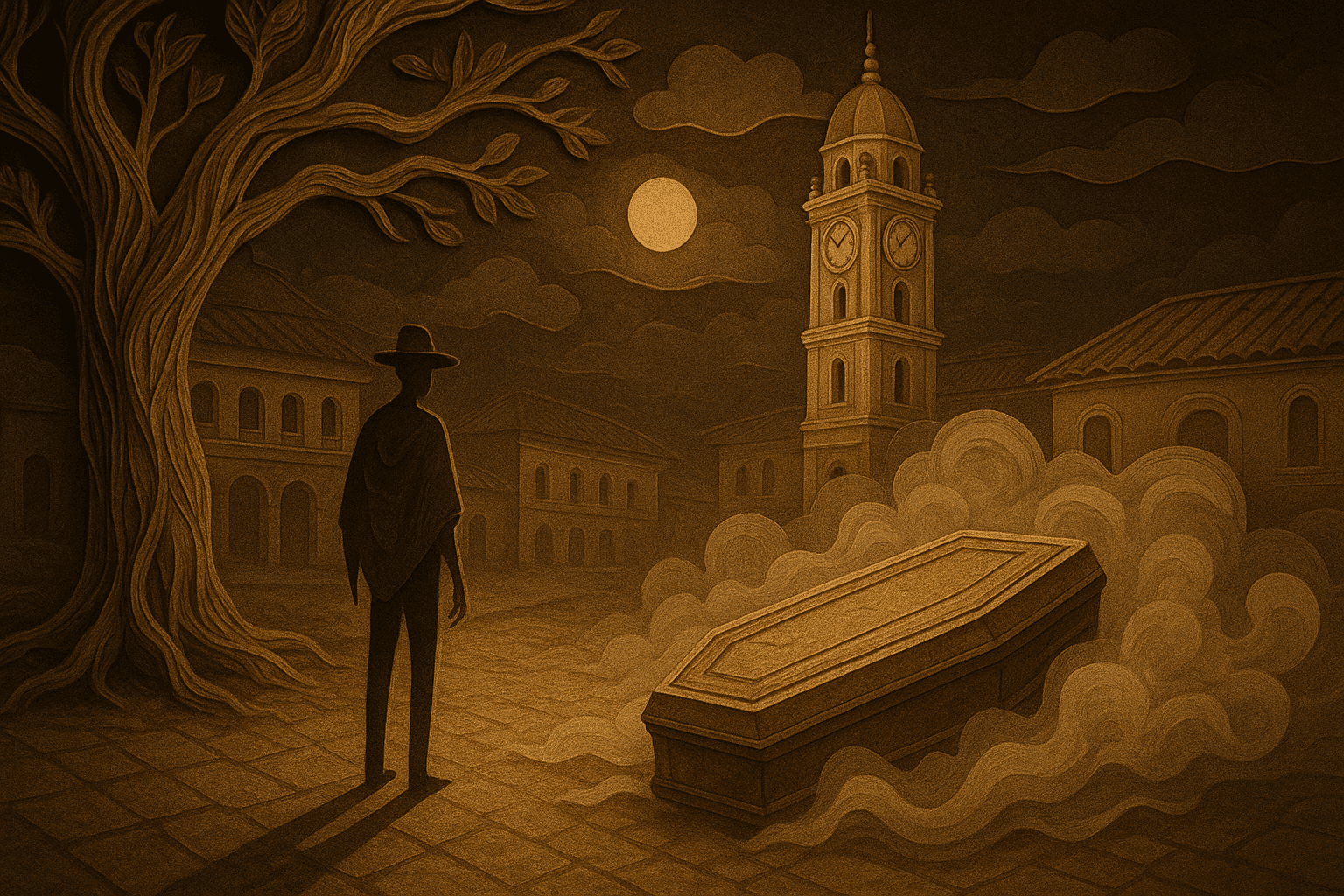

Cuando el Morro era más silencio que mirador y la ciudad, más sombra que cal. Dicen que una noche sin campanas, de esas en que la neblina se baja como un pañolón sobre los tejados, se oyó un resuello arriba, en la cima del Morro de Tulcán. No era viento, no. Era un caballo. Un caballo que no pertenecía a ninguna caballeriza de la ciudad, porque su aliento no olía a pasto sino a tierra antigua, a barro de tumba. Cuentan que el caballo venía con una pata alzada, como si todavía estuviera a punto de pisar una historia que no se deja pisar. Y que el jinete, sin moverse, miraba hacia el valle como quien busca un nombre que se le perdió. Pero lo raro no era el jinete: lo raro era el animal. Porque el caballo, mijo, no relinchaba como los de aquí. Relinchaba como si en la garganta llevara un canto viejo de otro mundo. Los viejos juraban que ese caballo no era de Belalcázar, sino de un guerrero de lejos, de esos que en los cuentos españoles cabalgan hasta después de muertos. Y que el escultor, un hombre de manos finas y cabeza llena de ideas, lo había traído en secreto, no vivo, sino en huesos, para que la estatua tuviera fuerza de leyenda. Por eso, cuando clavaron el bronce en el pedestal, el Morro sintió el peso doble: el del metal y el del pasado. Desde entonces, cada vez que la ciudad se llena de pleitos por la memoria, el caballo despierta. No baja por las calles, porque no necesita. Le basta con patear el aire. Y cuando lo hace, la neblina se abre un poquito y deja ver, por un segundo, lo que el Morro guarda: caminos de piedra, entierros, conchas traídas de lejos, y el rumor de una gente que estaba antes de la cal y antes del hierro. Algunos dicen que el caballo protege al jinete, que lo sostiene para que no caiga del todo. Otros dicen lo contrario: que el caballo es el juez, y que cada madrugada le cobra al jinete una deuda, marcando el suelo con una herradura invisible. Yo no sé cuál versión es la cierta, mijo. Pero sí sé esto: cuando usted suba al Morro y sienta que el aire le tiembla en los oídos, no se burle. Salude bajito. Porque aquí, en Popayán, hasta los caballos cargan historia, y la historia, cuando se ofende, aprende a relinchar.

Historia

El relato nace alrededor del Morro de Tulcán, un lugar que en la ciudad se mira como mirador y como herida: encima de una elevación asociada a lo prehispánico se instaló una imagen ecuestre del fundador colonial. Con el paso de las décadas, el monumento se volvió un punto de orgullo para unos y de agravio para otros. En ese cruce aparece la leyenda del caballo: no como simple montura, sino como símbolo que absorbe tensiones. La tradición urbana lo convirtió en un animal con voluntad propia, capaz de despertar cuando la ciudad discute quién tiene derecho a nombrar el pasado. La versión más repetida en el imaginario literario local afirma que el caballo de la estatua no es un caballo cualquiera, sino un caballo prestado por la épica, como si el bronce necesitara una criatura más grande que la historia real para sostenerse sobre el Morro. Así, el animal se vuelve puente entre la conquista, la poesía y la culpa. Con los años recientes, el pedestal vacío y las disputas por su significado reforzaron el mito: si el jinete cae, el caballo queda como pregunta. Y si el caballo queda, el Morro sigue hablando.

Versiones

1) La versión del caballo prestado: el escultor, buscando un caballo digno de eternidad, toma la memoria de un caballo legendario y la encierra bajo el pedestal. Por eso el Morro tiembla en noches de neblina. 2) La versión del caballo centinela: el caballo no sirve al jinete, sino al Morro. Está ahí para impedir que una sola historia se imponga sobre las tumbas antiguas. 3) La versión del caballo juez: cada madrugada el caballo marca el aire con su herradura invisible y cuenta las deudas de sangre y despojo. Si la ciudad no escucha, el relincho se vuelve tormenta. 4) La versión del caballo de humo: no hay huesos ni reliquias, solo la culpa colectiva. El caballo aparece cuando la gente discute, porque la discusión lo alimenta. 5) La versión del caballo reconciliador: el caballo despierta no para castigar, sino para obligar a mirar el Morro completo: lo indígena, lo colonial y lo mestizo, sin borrar ninguna capa.

Lección

El Caballo del Morro enseña que los símbolos no son quietos: cambian con la memoria de quienes los miran. También recuerda que un lugar sagrado o histórico no se reduce a una sola versión, y que cuando una comunidad intenta imponer su relato sobre otro, el territorio responde con conflicto. La lección final es de cuidado: cuidar el patrimonio no es solo conservar piedra o bronce, sino aprender a escuchar las capas de historia que conviven en un mismo sitio. En Popayán, la neblina no tapa: revela, si uno sabe mirar.

Similitudes

Este mito dialoga con relatos de huellas y marcas sobrenaturales que aparecen en piedras o caminos, y con leyendas urbanas donde un monumento cobra vida cuando la comunidad entra en crisis. También se parece a historias iberoamericanas de apariciones ligadas a caballos y a castigos simbólicos para quienes caminan de noche sin respeto por lo sagrado. En el fondo, comparte una idea común: el animal como guardián de umbrales entre el mundo de los vivos y el de la memoria enterrada.

Territorio

Ubicacion geografica del mito

Ubicacion registrada para este mito en el territorio.