Aún se descubren agazapados entre los pliegues del tiempo y la arena, en un recodo de Playa Rica, los vestigios de lo que fue, en pasados siglos, el caserón de la encomienda de Chinchiná. Y cuántos recuerdos evocan esas ruinas, recuerdos que languidecen, amenazados por la carcoma del olvido. Es un susurro constante, un rumor espectral que flota por el aire cálido y que bien podría ser el eco de risas perdidas o el rumor de cascos en la distancia. Era el año del Señor de mil quinientos noventa y dos, bajo una alborada de agosto, cuando don Fernán López de Sandoval, el anciano encomendero, se paseaba nerviosamente por el corredor de la casona. Su sayo de armas relucía al sol, y las espuelas de sus botas cantaban un retintín bélico y melancólico a cada paso.

Los vigías, entre susurros de fe y miedo, acechaban en el campo, con las oraciones escapándose como ecos pausados desde el oratorio, como si los propios muros supieran que el tiempo era un alivio que pronto se desvanecería. De repente, con la urgencia etérea de un mensajero anunciado por el río, un joven indígena apareció ante don Fernán.

—Señor y mi amo —dijo con voz temblorosa—, la escucha del río dice que oye ruidos de gentes que se acercan.

Un conjuro reverberó en los labios de don Fernán al llamar a Antón Dávalos, el diligente administrador de la encomienda.

—Heme aquí, don Fernán.

—¿Aprestados estáis? —preguntó el encomendero.

—Lo estamos, señor —respondió Dávalos con la seguridad de una promesa susurrada al viento.

El diálogo fue interrumpido por un grito que rasgó la distancia.

—¡Ah, los de alláá!

En ese instante, la faz de don Fernán se serenó; bajo la luz vacilante de la linterna, suponeron verían una sonrisa aliviada.

—Dávalos, ellos son; no cabe duda, ¡estamos salvados!

Y era cierto. Avanzaban don Diego de Aguilar, señor de la rica encomienda de Consota, y su compañía, siendo la respuesta tangible a un ruego silencioso. Como siempre había sido, cuando las tambaleantes fuerzas españolas se enfrentaban a las temibles bandas de los pijaos, ya próximos, según supieron al atardecer del día anterior.

Bienvenidos sean los de Consota. A su vanguardia iba don Diego empuñando su temible lanza, seguido de García de Cáceres al frente de veinticinco indios labradores, quienes, con flechas, macanas y cahiporras, componían un tierno homenaje al suelo que los vio nacer. Tras ellos marchaba el mosquetero Leandro Estopiñán, calpieste de los negros mineros, veinte en número y todos empuñando armas de diversa índole. Cerraba la marcha la figura de don Rodrigo de Aguilar, un caché elegante de apenas veinte años, cuya silueta se recortaba sobre el horizonte montando un alazán de flancos enervados.

El aire cargado de presagios y el rumor del río parecían confabularse para conducir estos grupos dispersos hacia la esperanza de una victoria. Los indios de Consota y Chinchiná, quimbayas de alcuña, se unieron con los negros, encaminándose a festear el aderezo de una novilla cuyos tiernos despojos alimentarían a las tropas. El banquete lo aderezarían con cierta sustanciosa chingua y una buena cantidad de adobadas arepas que, a fuego lento, esperaban su turno repantigadas en sus respectivas callanas.

Los felinos pasos de la gente blanca los guiaron hasta el salón principal, donde aguardaban el yantar y el sino. La conversación corría animada mientras las robustas negras esclavas, hábiles en sus oficios, hacían prodigios en la cocina. Pero la algarabía fue cortada de raíz por una voz que tronó afuera con el mensaje tan temido como esperado.

—¡Pijaos en el campo! ¡Armas tomar!

Los campos se estremecieron con la urgencia. El aire se llenó de alaridos, ecos salvajes de caracoles y fotutos, como si la voz de la selva misma se alzara en un cántico de guerra. Allí estaban, al fin, los ferocísimos pijaos, aquellos guerreros cauchumas del Quindío, eternos desasosiegos del colono español. La alarma resonó, uniendo el destino de blancos, indios y africanos en un coro horrísono que reverberó como si las propias montañas quisieran derrumbarse y el infierno mismo exhalara sus propios suspiros y secretos.

La batalla se desató. La primera acometida fue descomunal y cargada de una furia que tintaba las aguas del Chinchiná de carmesí. Voces y destinos se cruzaron en arcos que el viento devolvía sangrientos. Un conflicto sin igual, donde el ímpetu de ambos se encontraron y ninguna parte cedió terreno.

Pero las horas, como los exilios, son crueles. Don Fernán resultó herido en la pierna y García de Cáceres sucumbió bajo el golpe de una macana. Estopiñán yacía distante, una lanza se había alojado bajo su brazal. Y poco a poco, el desaliento se propagó como un humo amargo. El horizonte de la derrota se cernía sobre el fatigado campo cristiano.

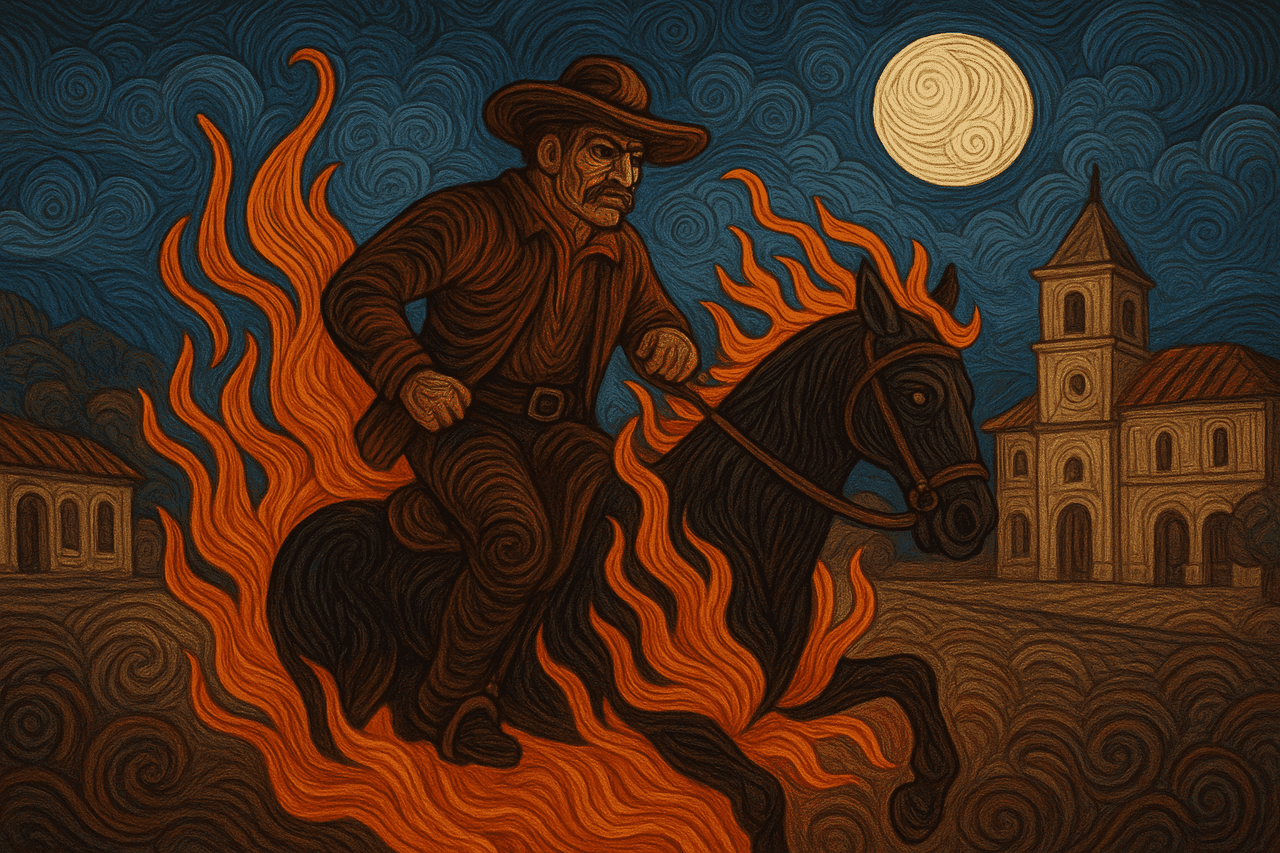

A pesar de los vanos esfuerzos de don Diego para mantener la resistencia y de los intentos de Dávalos y don Rodrigo de luchar con furia renovada, sólo hallaron la impaciencia del destino. En vano. Al final, se vieron obligados a replegarse hacia la casona, buscando la protección de sus muros gruesos, deseosos de la sensación de seguridad, aunque fuera efímera. Sin embargo, el joven corazón de don Rodrigo, incendiado por la sangre que hervía con el deber y el orgullo ancestral, no iba a doblegarse.

—Vuestro amo irá a salvo, mas nuestra honra está en peligro... ¡Huíd solo si ello os place!

Y con fuego anidado en sus ojos, don Rodrigo permaneció firme ante el adversario, encarando el destino con un aguijón valiente. Pero escrito estaba. Un dardo atravesó las rendijas del aire y surcó su camino hasta el pecho del joven, que entregó su alma a Dios en un instante tan fugaz como poderoso.

Una pequeña escolta, encabezada por don Diego, permitió a los sobrevivientes alcanzar la casona, abandonando un campo que ofreció sus desprecios a aquellos que pretendían doblegarlo. Y mientras la partida se recogía con el cobrizo del atardecer teñido de resignación, la figura de don Diego permanecía erguida junto al cuerpo sin vida de su hijo. Una lágrima, más atesorada que vertida, se sembró en sus ojos.

—Acercaos, señor don Fernán, acercaos, Dávalos, venid todos a contemplarle.

El noble encomendero contemplaba el cuerpo de su hijo con un dolor silencioso, aquietado por la paz de la muerte heroica. No lloraría don Diego. No. Para llorar estaba el mundo entero. Contemplaba la herida mortal, la sangre aún fresca reflejando la vida que fue. Y en su mudo soliloquio, el viejo encomendero proclamó:

—¡Nadie dirá que cayó dando la espalda al enemigo! ¡Era un Aguilar! ¡Sí, era un Aguilar... y así como las águilas encaran al sol, vivirá entre las leyendas acariciadas por los labios del romance!

El viento recogió estas palabras, y en las montañas de Cartago, en el eco eterno del romance viejo, resonaban los relatos, retumbando a través de aquellos que escuchaban y aquellos que aún habían de llegar. Batallando como el buen capitán, cayó el héroe, un hito de honor erguido sobre el dorado polvo de la derrota, una narración eterna cuya gloria perdura como la luz que nunca perece.

Historia

Por ahora no tenemos tan clara la historia de este mito, pero a medida que recopilemos más información les estaremos actualizando.

Versiones

La narrativa presentada es un relato de una batalla épica en la que se enfrentan españoles, indios aliados y africanos contra los guerreros indígenas pijaos. La historia se centra en varios personajes principales como don Fernán López de Sandoval, el encomendero de Chinchiná, y don Rodrigo de Aguilar, el gallardo joven de Consota. El relato describe cómo las fuerzas españolas y sus aliados se preparan para el asalto pijao, detallando las diversas formaciones de combate y sus líderes. La batalla culmina en un feroz enfrentamiento tras el cual las expectativas iniciales de victoria se convierten en desesperación debido a la ferocidad de los ataques pijaos.

No se mencionan diferentes versiones del mito como tal, sino más bien una sola descripción extensa de los eventos ocurridos. El relato parece ser una crónica de un enfrentamiento específico, contado en un tono épico que resalta el valor y la tragedia, especialmente en la figura de don Rodrigo de Aguilar, quien muere valerosamente sin dar la espalda al enemigo. El énfasis está en la lucha y el honor, con detalles gráficos de la batalla y la derrota eventual de los españoles, a la vez que destaca el aplomo del viejo don Diego de Aguilar al ver la muerte de su hijo. La narración parece invitar a la reflexión sobre el legado heroico a través de un canto épico que rememora el sacrificio y el ideal caballeresco de la época.

Lección

El honor y el valor perduran más allá de la derrota.

Similitudes

Este mito se asemeja a las historias épicas de la mitología nórdica, como las sagas de héroes que enfrentan su destino con valentía.

Territorio

Ubicacion geografica del mito

Ubicacion registrada para este mito en el territorio.